Aspettando Sammaurock: l’intervista a Roberto Dell’Era

Una carriera ultradecennale.

Gli 11 anni passati a suonare in Inghilterra; il ritorno in Italia e l’ingresso in formazione negli Afterhours.

Poi, finalmente, il disco solista.

Roberto Dell’Era, «ma a lui piace farsi chiamare Dellera» (dalla biografia del suo sito ufficiale), è un polistrumentista e autore dalla storia davvero singolare.

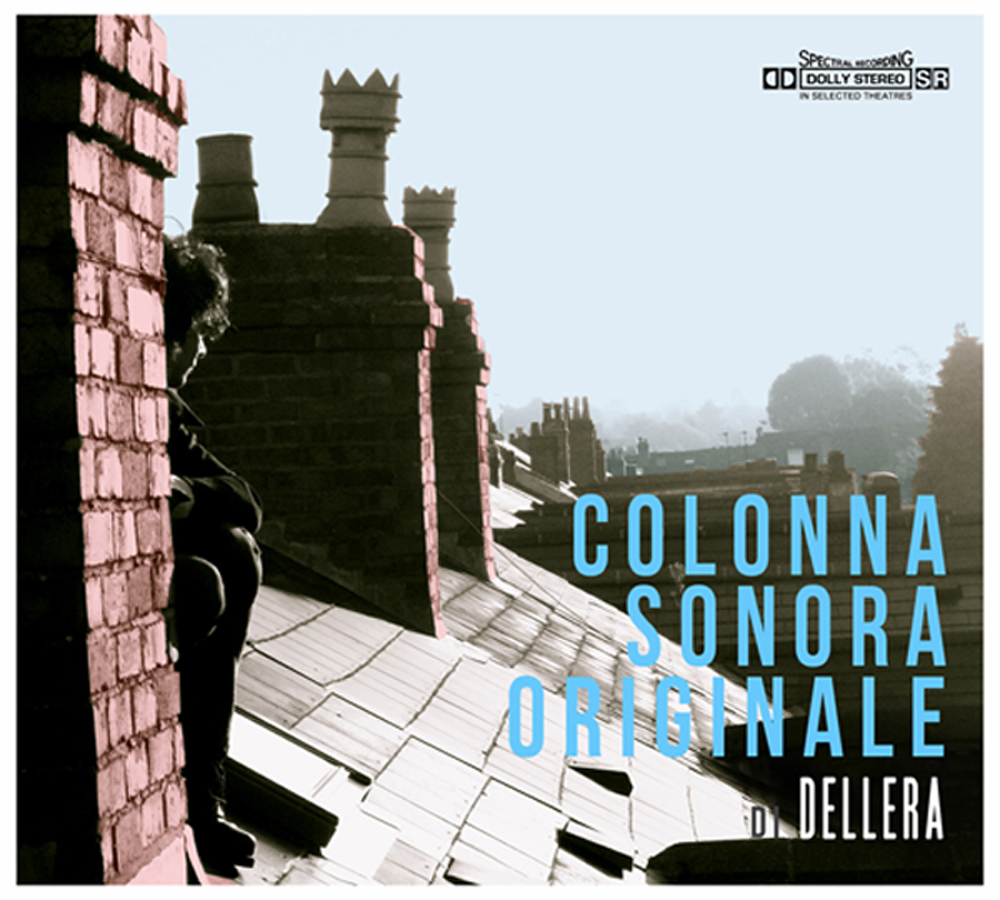

Storia la cui tappa più recente è proprio “Colonna Sonora Originale” (Marte Label), il disco solista che sta portando in giro per lo stivale. In attesa di scoprire quali altre tappe gli riserverà il futuro, il “Rivoglio il mio disordine” Tour passerà anche da San Mauro Pascoli (FC), martedì 7 agosto, per la seconda serata del Sammaurock.

In attesa dell’evento, abbiamo scambiato qualche battuta con Roberto.

Di che cosa è Colonna Sonora Originale il tuo disco?

È diventato la colonna sonora di un pezzo della mia vita, ma non ce n’era l’intenzione inizialmente. Il disco non è stato scritto di getto: è una serie di canzoni che ho registrato in quattro anni. Poi sono passato attraverso tre etichette, e alla fine l’anno scorso sono approdato alla Marte Label di Roma, e ho scelto quelle che secondo me erano le 11 canzoni più adatte a stare insieme, e che potessero essere unite da una sorta di filo conduttore. Pur non avendo alcuna intenzione di fare un disco autobiografico, mettendo tutte le tracce insieme ho realizzato che lo era, perché le canzoni parlano di personaggi incastrati tra loro, e legati a me: dalla prima canzone, “Il motivo di Sima” che è la ragazza con cui ero fidanzato, a Tim e Tom che erano due amici coi quali lavoravo in un’altra band, che hanno scritto il pezzo e le parole e io ne ho fatto la versione del disco.

Una buona parte dei pezzi li scrissi quando ancora stavo in Inghilterra.

Tu sei musicista da tanti anni, eppure il tuo primo disco in italiano è arrivato solo l’anno scorso. Per quale motivo?

Per una serie di ragioni.

Quando ero ancora in Italia per qualche motivo rifuggivo dall’organizzare una band, anche se i miei amici mi incoraggiavano a farlo. Non mi piaceva l’idea di mettere su un gruppo, non mi piaceva l’ambiente dei musicisti, col quale non avevo legato molto in Italia. Non ce l’avevo in testa.

Poi sono partito per l’Inghilterra, sono stato via 11 anni e lì ho cominciato a suonare più professionalmente. Ho suonato con tantissime band, prima in Irlanda, poi in Inghilterra, e con una di queste avevo un contratto discografico, e abbiamo lavorato parecchio. Lì avevo adottato una metodologia di distribuire e portare in giro la mia musica: ho sempre fatto concerti, stampato le mie cassette, poi i miei cd indipendenti. Poi sono tornato in Italia quasi per caso per fare un disco con Diego Mancino, e poco dopo ho incontrato Manuel Agnelli degli Afterhours a una cena. In quei giorni il bassista della band se n’era andato: ho fatto un’audizione e sono entrato negli Afterhours.

Perciò il tutto è dovuto a una serie di combinazioni. Avrei potuto fare il disco prima, ma è come se inconsciamente non avessi voluto pubblicarlo. Solo quando sono stato pienamente convinto, sia dell’etichetta, che delle condizioni che il disco fosse pronto, alla fine è uscito.

Perciò il tutto è dovuto a una serie di combinazioni. Avrei potuto fare il disco prima, ma è come se inconsciamente non avessi voluto pubblicarlo. Solo quando sono stato pienamente convinto, sia dell’etichetta, che delle condizioni che il disco fosse pronto, alla fine è uscito.

Ci sono un sacco di musicisti in tutto il mondo che non fanno uscire dischi: hanno una vita parallela a quella del mercato discografico, che spesso può essere dannosa per quello che è l’istinto puro del musicista. La verità è che per far uscire un disco e farlo andare bene bisogna avere una testa abbastanza imprenditoriale. Anche nel mio ambiente, nell’indie in Italia, quelli che fan funzionare le cose hanno una testa imprenditoriale. Siccome io ne ho poca, questo può avere rallentato i tempi.

Se non si ha una mentalità imprenditoriale, ci si può far aiutare.

Sì, certo. Ma non è il caso nostro e non lo sarà mai. Anche se gli Afterhours sono una delle più grandi realtà underground in Italia, abbiamo lavorato sul disco completamente da indipendenti, e tutt’ora siamo senza etichetta. Infatti il disco (“Padania”, ndr) esce per la Artist First che è un grosso distributore, vantaggioso dal punto di vista economico perché, non avendo etichetta, non si deve dare una fetta di soldi a qualcun’altro, ma ci si devi organizzare autonomamente tutto il lavoro: l’ufficio stampa, l’entourage, la macchina del live… infatti Manuel fa i concerti, poi passa 5 o 6 ore al telefono, minimo.

Penso che la forza degli Afterhours creata da Manuel nel tempo sia stata quella di stare addosso a tutti e mantenere la qualità controllo totale su tutti. Perché se non lo si fa direttamente, nessuno lo fa per te, o se lo fa qualcun’altro spesso fa qualcosa che non rispecchia la tua visione del progetto. È una grande soddisfazione poi riuscire a fare funzionare le cose, ma non è un processo automatico. Questa è una delle più grandi lezioni che ho imparato dagli Afterhours, oltre ad aver fatto esperienza musicale: la totale ossessione di far funzionare le cose e mantenere il controllo.

Ascoltando “Colonna Sonora Originale“, le cose che mi hanno colpita di più sono state il tuo cantato e l’uso della voce che fai, quasi da cantante d’altri tempi, e gli arrangiamenti. Una sorta di mix tra passato e presente.

Nello specifico, gli arrangiamenti li hai curati da solo?

Ho suonato parecchi strumenti per il disco, e gli arrangiamenti li ho fatti quasi tutti io, anche per qualche altro musicista che ha suonato nel disco.

Poi ho scelto alcuni collaboratori, che sono i miei amici, quelli del quotidiano: Rodrigo d’Erasmo, Enrico Gabrielli, Sandro Mussida che è un amico di Milano. In alcuni casi li ho fatti suonare liberi, poi ho scelto quali parti lasciare, e quali togliere, facendo un arrangiamento frutto di un editing delle parti.

Però il disco è quasi tutto arrangiato da me, e mixato da Tommaso Colliva, sicuramente una delle persone musicalmente più a fuoco in questo periodo in Italia: ha prodotto – ma non mixato – l’ultimo disco degli Afterhours, sta lavorando coi Muse da qualche anno; ha prodotto Dente, Marta sui Tubi, e con lui vorrei fare il prossimo disco.

Alcune canzoni le abbiamo prodotte insieme, ma le scelte musicali sono strettamente mie.

Riguardo l’uso della voce, è giusto il riferimento che fai alla commistione tra il vecchio e il nuovo: è quello che piace a me. Infatti sono al 95% contento del suono della registrazione, ed è tanto. Ci sono album che magari non escono bene. Io di “Colonna Sonora Originale” sono molto contento, infatti le recensioni sono state positive. Cerco di portarlo avanti il più possibile, poi ora sto pensando di cominciare a registrare il prossimo disco a fine anno, per il quale ho quasi tutte le canzoni scritte.

Tornando al disco, molti mi hanno detto che è un disco anni ’60. Per me non lo è. Un paio di episodi sono molto di scrittura anni ’60, come “Ami lei o ami me“, però a mio avviso il disco rispecchia quello che c’è in giro adesso internazionalmente. È il suono che mi interessa. Come l’ultimo disco di Jack White, frutto un po’ della combinazione tra l’analogico e l’uso di macchine più moderne. Anche se con analogico non si intende tanto il suono, ma l’attitudine che porta a registrare con poche piste, come negli anni ’60.

Però in Italia appena si ammicca agli anni ’60, come faccio nel mio disco, si viene etichettati come pseudo ’60, o ispirati a quegli anni, o dedicati a quel decennio. Seguendo questo ragionamento, tutto l’indie americano di adesso dai Fleet Foxes a Jack White, o anche i Black Keys, produce dischi anni ’60. In America nessuno si azzarderebbe mai a dire che sono dischi anni ’60: è quello che circola adesso. Invece in Italia devono sempre metterti dentro la casellina. Però chiaro, ascolto parecchia musica anni ’50 e ’60.

Considerando che ora sei in tour sia per il tuo disco, che con gli Afterhours, come riesci a conciliare queste due attività, che immagino siano entrambe molto impegnative?

Sono più impegnativi i miei concerti, perché quella degli Afterhours è una macchina più grossa, quindi meglio organizzata. Mentre nel mio caso è tutto un po’ più all’arrembaggio.

Però c’è l’etichetta Marte Label che segue le cose, mi dà una mano a organizzare i concerti e concentra varie parti organizzative: fa da editore, da booking, da marketing e da management.

In luce della tua esperienza decennale in Inghilterra, cosa ti manca di più del tuo lavoro da musicista oltremanica? Considerando che l’Inghilterra viene vista come un po’ il paradiso della musica, quanto è diverso fare il musicista in Italia?

Inghilterra e Italia sono due paesi molto diversi, e la situazione è abbastanza differente per una serie di motivi. La ragione fondamentale penso sia quella che l’Inghilterra come gli Stati Uniti, dove è nato e si è evoluto nel modo più naturale il rock ‘n’roll, sono ancora due paesi molto legati alla musica popolare, mentre noi ne siamo completamente slegati, anche per quanto riguarda la musica popolare vecchia, perché essendo noi un paese giovane non abbiamo una musica folk nostra. In America il blues, la musica afroamericana, ormai è nelle radici e nel tessuto sociale per davvero: la conoscono tutti; così come il country. Lo stesso vale per l’Inghilterra. Forse noi abbiamo la musica napoletana, che nel mondo ci ha rappresentato di più, però non abbiamo una tradizione unitaria nazionale. In più abbiamo lo svantaggio – che può essere considerato vantaggio – di avere avuto un grande legame con il passato, e faccio riferimento all’opera e alla musica lirica: questo fa dell’Italia il paese del bel canto, ma in nessun modo il paese del rock’n’roll. E per rock’n’roll intendo qualsiasi genere di musica popolare moderna. Da noi non è nell’aria.

A New York, in lavanderia c’è Santana alla radio; al bar ci sono i Radiohead; entri in un club e suonano hip-hop. Qua tutt’al più la radio è sintonizzata su RDS.

Quando ero in Inghilterra, avevo alcuni amici che facevano hip-hop, e ai tempi erano all’avanguardia, però conoscevano Elvis e i Beatles: il classic rock. Perché lì è normale, tutti conoscono 20 pezzi dei maggiori gruppi di tutti i tempi. Sono dentro il rock’n’roll, ascoltano la musica, vanno ai concerti, comprano i dischi, li consumano.

Io ricordo quando andavo a scuola con l’Album Bianco dei Beatles in cuffia, e i miei compagni mi chiedevano cosa fosse quella roba sperimentale che ascoltavo. Non è nel nostro tessuto sociale. Non c’è un cantante che da 20 anni influenzi la gente, in qualsiasi modo: nel pensiero, nell’attitudine, nel vestiario.

Certamente non è tutto negativo, anzi: c’è un risveglio, in particolare delle etichette indipendenti. Ora che ci si deve muovere con pochi soldi, e le grandi etichette seguono solo progetti dove gira denaro – i prodotti dei talent show, per esempio – si è arrivati a un punto di separazione. E ora che magari tanti hanno accesso al meccanismo delle etichette, c’è grande fermento e tante persone si danno da fare.

Devo dire che in generale ho incontrato tante persone che si danno da fare: associazioni in giro per l’Italia che organizzano concerti, anche relativamente piccoli; festival in zone anche di totale deserto di rock’n’roll; persone che si sbattono per non guadagnare niente, dormire zero, e mettono insieme una settimana o un weekend di festival; tutto fatto con amore. Poi questi tempi di crisi riescono a tirar fuori il peggio, ma spesso anche il meglio dalle persone: ci sono migliaia di segnali positivi.

Tanti giovani si danno da fare, e chi più, chi meno, ottengono dei risultati.

+ Non ci sono commenti

Aggiungi