La vittoria di Budrus

“There’s no time for war. We want to rise our children in peace and hope”. Queste le parole pronunciate da Ayed Morrar, leader del movimento non-violento nato a Budrus a fine 2003 in risposta all’occupazione israeliana.

Budrus è un villaggio palestinese di circa 1500 persone a 31 km da Ramallah, nel nord della West Bank. Quando è arrivata notizia dall’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari) che il muro di separazione voluto dal governo israeliano avrebbe sconfinato largamente nei territori palestinesi invece che seguire la linea verde (confine tra Israele e West Bank), gli abitanti del villaggio hanno deciso di resistere. E hanno deciso di farlo in maniera non-violenta.

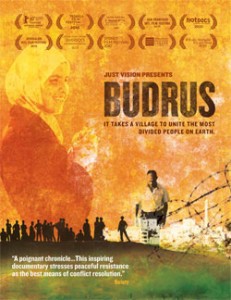

Tanti i protagonisti di questa battaglia che è stata accuratamente raccontata da Julia Bacha nel documentario “Budrus” (2009). In primis il leader del movimento non-violento, Ayed Morrar, che ha deciso di sposare la causa palestinese quando da ragazzo, dopo aver vissuto la sua infanzia in un piccolo villaggio di provincia, un giorno si reca in città imbattendosi in una manifestazione contro l’esercito israeliano. Qualcosa di smuove dentro di lui e da quel momento decide di prendere parte al movimento di resistenza. Il suo impegno lo porterà ad essere arrestato per la prima volta a 19 anni. In totale ha vissuto sei anni da prigioniero e tre da fuggitivo.

Il “gene” della resistenza non-violenta è stato ereditato dalla figlia quindicenne Iltezam Morrar, che ha svolto un ruolo fondamentale durante le manifestazioni contro la costruzione del muro di separazione che avrebbe privato il villaggio di Budrus di 300 acri di terreno, ma soprattutto avrebbe portato allo sradicamento della sua prima fonte di sostentamento economico: gli ulivi. Secondo il progetto iniziale il muro sarebbe dovuto passare a pochi metri dalla scuola e avrebbe tagliato in due il cimitero del villaggio.

Il “gene” della resistenza non-violenta è stato ereditato dalla figlia quindicenne Iltezam Morrar, che ha svolto un ruolo fondamentale durante le manifestazioni contro la costruzione del muro di separazione che avrebbe privato il villaggio di Budrus di 300 acri di terreno, ma soprattutto avrebbe portato allo sradicamento della sua prima fonte di sostentamento economico: gli ulivi. Secondo il progetto iniziale il muro sarebbe dovuto passare a pochi metri dalla scuola e avrebbe tagliato in due il cimitero del villaggio.

Iltezam, dopo aver sentito i racconti del padre relativi alle prime manifestazioni non-violente, ha chiesto che anche le donne fossero coinvolte e così è stato: da quel momento anche loro hanno partecipato in prima persona alla battaglia scegliendo di schierarsi in prima linea a pochi centimetri dai soldati israeliani.

L’area destinata alla costruzione del muro a inizio 2004 era stata dichiarata zona militare chiusa, ma malgrado questo gli abitanti di Budrus si sono recati ogni giorno sul posto per reclamare il diritto a possedere una terra che era appartenuta ai loro genitori e prima ancora ai loro nonni. Una terra che per loro è fonte di sostentamento. Una donna palestinese, intervistata dalla regista del documentario, aveva affermato: “Privarci della nostra terra è come toglierci la vita”.

Il movimento non-violento nato a Budrus è stato per molti versi unico: ha visto tutte le fazioni palestinesi (Fatah, Hamas e il Fronte popolare) unirsi in nome di una lotta comune, ha potuto contare sul supporto di alcuni attivisti internazionali, ma non solo. Alle proteste hanno preso parte anche dei pacifisti israeliani decisi a battersi per un unico Paese in cui i due popoli possano convivere pacificamente.

Un’altra figura viene messa in evidenza nel documentario di Julia Bacha, quella di Doron Spielman, portavoce dell’esercito israeliano, al tempo fermamente convinto che le proteste non-violente non potessero portare ad alcun risultato concreto.

Si sbagliava: dopo 55 manifestazioni e 10 mesi di resistenza il villaggio di Budrus ha vinto la sua battaglia: il tracciato del muro, su decisione del governo israeliano, è stato modificato, avvicinandosi sensibilmente alla linea verde.

L’esempio dato da questo piccolo villaggio della West Bank ha ispirato la lotta non-violenta di molti altri piccoli centri palestinesi, tra cui Bil’in.

Gli abitanti di Budrus avevano la possibilità di scegliere. E hanno scelto di resistere senza ricorrere alla violenza.

+ Non ci sono commenti

Aggiungi